Définition et objectifs d’un registre

Un registre assure « un recueil continu et exhaustif de données nominatives intéressant un ou plusieurs événements de santé dans une population géographiquement définie, à des fins de recherche et de santé publique, par une équipe ayant les compétences appropriées ».

Les registres des cancers constituent un dispositif indispensable à la surveillance des cancers mais aussi à l’observation et à l’évaluation des prises en charge. Ils permettent d’estimer régulièrement l’incidence, la prévalence et leurs évolutions, mais aussi de contribuer à la recherche en épidémiologie clinique, étiologique et en évaluation des soins.

Évaluation et reconnaissance

En France, les registres font l’objet d’une évaluation par le Comité d’évaluation des registres (CER). Cette expertise indépendante analyse l’intérêt scientifique, le fonctionnement, l’exhaustivité et la qualité des données collectées.

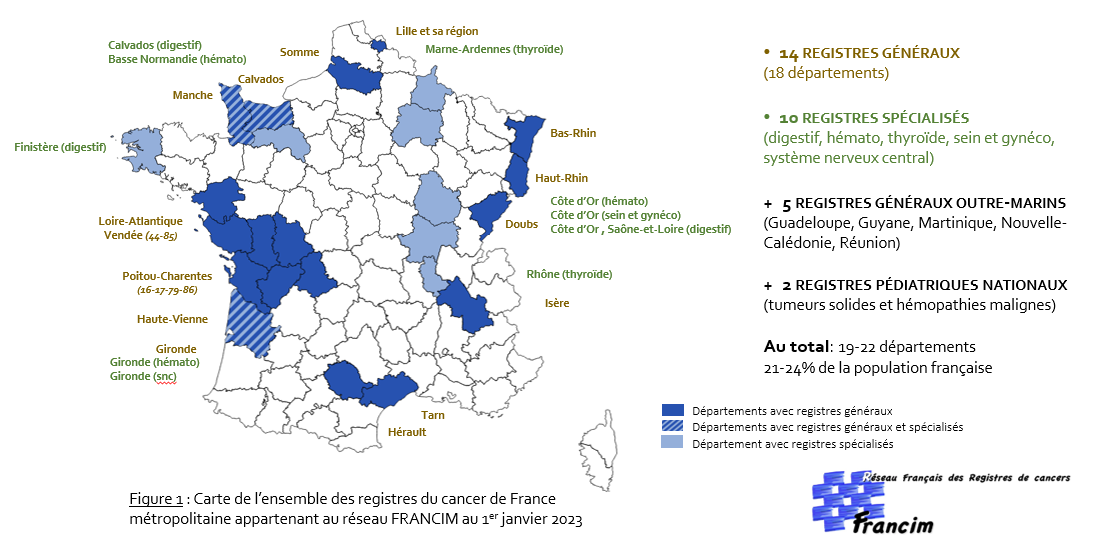

Au 31 décembre 2023, 32 registres des cancers ont été évalués par le CER, dont 27 intégrés au partenariat scientifique et financier FRANCIM – Hospices civils de Lyon – INCa – Santé publique France. Un 33e registre (Corse) est en cours de qualification.

Types de registres de cancers

- Registres généraux : couvrent toutes les localisations cancéreuses.

- Registres spécialisés : concernent des localisations précises (digestif, hémopathies, sein, col utérus, SNC, thyroïde) ou certaines populations (enfants).

Le Réseau FRANCIM

Les registres des cancers sont regroupés dans le réseau national FRANCIM (FRANce – Cancer – Incidence et Mortalité). Ce réseau harmonise les pratiques, coordonne les travaux et soutient la recherche en épidémiologie descriptive et analytique.

Le service de biostatistique des Hospices civils de Lyon

Depuis 1999, le service de biostatistique des HCL gère la base commune Francim, regroupant toutes les données validées des registres. Il assure également :

- la mise à jour et le contrôle qualité de la base,

- le développement méthodologique (incidence, survie, tendances),

- et la production d’études épidémiologiques pour la santé publique.